傾儕僗偺僨傿僗僋儕乕僩擖椡夞楬晅偒

崅壒幙僾儕傾儞僾婎斅

乮俙俴俹亅倣倠嘦乯

乮儔僀儞僾儕傾儞僾丄RIAA僼僅僲僀僐儔僀僓乕傾儞僾丄僆乕僾儞儕乕儖嵞惗NAB僀僐儔僀僓乕僿僢僪僾儕傾儞僾乯

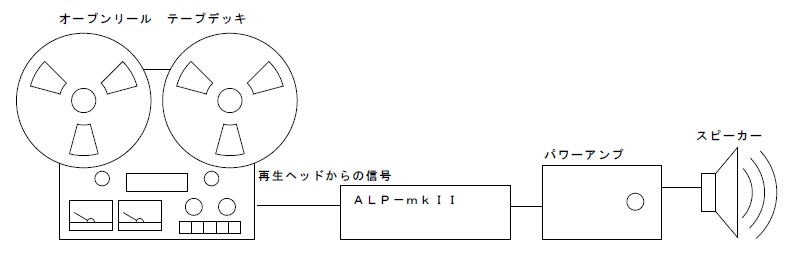

亂 帴婥僥乕僾僿僢僪 僾儕傾儞僾(NAB or CCIR 僀僐儔僀僓乕傾儞僾) 亃

乮幚梡栚揑乯

丂丒僆乕僾儞儕乕儖帴婥僥乕僾偺嵞惗僿僢僪偐傜偺怣崋傪揔愗側僀儞僺乕僟儞僗偱庴偗庢傝丄

丂丂俶俙俛僇乕僽傕偟偔偼俠俠俬俼僇乕僽偺僀僐儔僀僓乕偵傛傞曗惓偲丄儔僀儞儗儀儖傑偱偺憹暆傪峴偄僾儕傾儞僾傗俙俢俠側偳傊憲傝弌偡丅

丂丒壒検挷惍偑壜擻側僙僢僥傿儞僌偵偡傟偽僟僀儗僋僩偵僷儚乕傾儞僾偵偮側偖偙偲傕偱偒傞丅乮俙俴俹亅倣倠俬俬偱栚巜偡儊儕僢僩乯

丂丒僥乕僾儗僐乕僟乕偺撪晹夞楬偼懡偔偺婡擻傪幚尰偡傞偨傔偵旕忢偵暋嶨側傕偺偵側偭偰偄傑偡丅

丂丂俙俴俹亅倣倠俬俬傪巊偆偙偲偱丄嵞惗愱梡僿僢僪僾儕傾儞僾偲偟偰崅壒幙壔偵桳棙側弮搙偺崅偄怣崋張棟偑峴偊傑偡丅

丂丒擖椡僀儞僺乕僟儞僗偺惛枾側挷惍偱僿僢僪偺擻椡傪堷偒弌偡丅

丂丒俶俥宆丄俠俼宆偲僞僀僾偺堎側傞僀僐儔僀僕儞僌夞楬傪嬱巊偟偰壒幙傪捛媦偡傞丅

丂丒壜擻偱偁傟偽僿僢僪偐傜偺僶儔儞僗揱憲偵傛傞崅壒幙壔傕帋偡壙抣偁傝丅

丂丒僨傿僗僋儕乕僩弶抜夞楬偵傛傞崅姶搙偱儘乕僲僀僘側壒幙

丂丒廩幚偟偨揹尮僔僗僥儉偲儗僊儏儗乕僞乕偺僠儏乕僯儞僌偵傛傞崅俽/俶偱枴傢偄怺偄壒幙

亂 偄偔偮偐墴偝偊偰偍偒偨偄偙偲 亃

傾儕僗丂丂乽俙俴俹亅倣倠俬俬偼僀僐儔僀僓乕傾儞僾乮廃攇悢摿惈曗惓憹暆婍乯偲偟偰戝偄偵妶桇偱偒傞傛偆偵偲峫偊偰愝寁偟傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂慡惙婜偺僆乕僾儞儕乕儖僥乕僾偼傾僫儘僌儗僐乕僪偺僇僢僥傿儞僌儅僗僞乕傗俠俢偺尨斦偲偟偰巊傢傟偰偄傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂偦傫側僆乕僾儞儕乕儖僥乕僾傪嵞惗偡傞偨傔偺僥乕僾僿僢僪僾儕傾儞僾傕傑偨丄

丂丂丂丂丂丂俙俴俹亅倣倠俬俬偵偲偭偰丄偙傟埲忋側偄傎偳偺偆偭偰偮偗偺偍栶栚偱偡丅

丂丂丂丂丂丂偦偙偱丄婱廳側僥乕僾嵿嶻傪枴傢偆偨傔偵傕丄偄偔偮偐墴偝偣偰偍偒偨偄抦幆偑偁傝傑偡丅乿

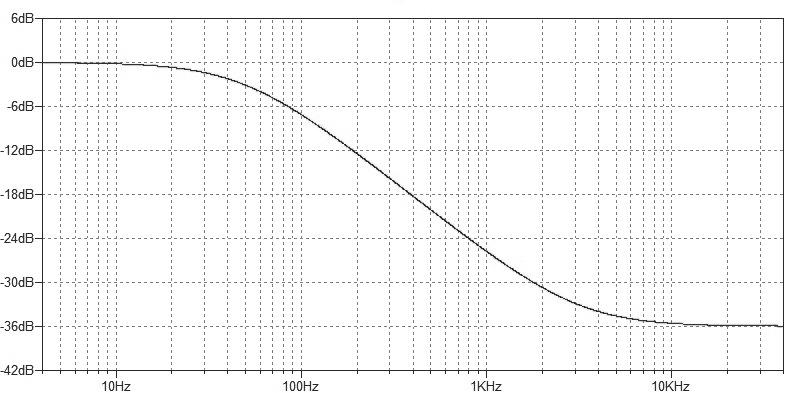

- NAB僇乕僽丄俠俠俬俼僇乕僽

帴婥僥乕僾偺嵞惗怣崋偼僴僀忋偑傝偺廃攇悢摿惈傪帩偭偰偄傑偡丅

偙傟偼廃攇悢偵斾椺偟偰僿僢僪偺弌椡揹埑偑忋徃偡傞懍搙斾椺偲偄偆暔棟惈幙傪帩偭偰偄傞偨傔偱偡丅

偦偙偱丄嵞惗帪偵偼偙偺摿惈傪懪偪徚偡僀僐儔僀僓乕傾儞僾傪巊偄僼儔僢僩側廃攇悢摿惈傪摼傑偡丅

偙偺僀僐儔僀僓乕傾儞僾偺摿惈僇乕僽偵偼俶俙俛僇乕僽傗俠俠俬俼僇乕僽傪偼偠傔偲偟偰丄條乆側傕偺偑偁傝傑偡丅

偙偺僀僐儔僀僓乕僇乕僽偼壒幙偵旕忢偵戝偒側塭嬁偑偁傝傑偡丅

惛搙偺掅偄夞楬傗丄晹昳偺宱擭楎壔傗丄偄偄壛尭側廋棟偱挷惍偑偢傟偰偄偨傝偡傞偲丄

崅堟偑帹偵偮偄偨傝丄儌儎儌儎偡傞傛偆側柇側壒偵側傞偙偲偑偁傝傑偡丅

師偺摿惈僌儔僼偼戙昞揑側俶俙俛僇乕僽偺傕偺偱偡丅

丂

- 僎僀儞乮棙摼丄憹暆棪乯

偩偄偨偄憤僎僀儞偱+70dB偔傜偄偵偡傞偙偲偑懡偄傛偆偱偡丅

丂- 擖椡僀儞僺乕僟儞僗

俙俴俹亅倣倠俬俬偼擖椡僀儞僺乕僟儞僗偺挷惍偑梕堈側峔憿傪偟偰偄傑偡丅

擖椡僀儞僺乕僟儞僗偼僿僢僪偺晧壸僀儞僺乕僟儞僗偵側傝傑偡丅

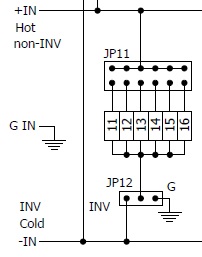

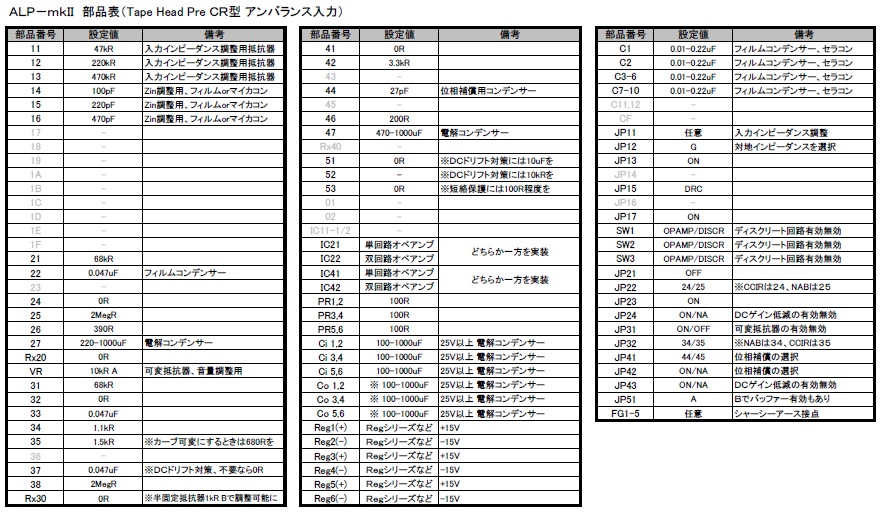

壓恾偺慺巕侾侾亅侾俇偲俰俹侾侾丄俰俹侾俀偱挷惍偟傑偡丅

捠忢偼傾儞僶儔儞僗擖椡偱偟傚偆偐傜丄俰俹侾俀偼俧偵僙僢僩偟傑偡丅

擖椡僀儞僺乕僟儞僗偼嵞惗僿僢僪偵偲偭偰偺晧壸偵側傝傑偡丅

僿僢僪偺傛偆側僐僀儖偺婲揹椡傪怣崋尮偲偡傞傕偺偼丄晧壸僀儞僺乕僟儞僗偺曄壔偵傛偭偰摿惈偑塭嬁傪庴偗傞偙偲偑懡偔丄

壒幙捛媮偺偨傔偵偼僀儞僺乕僟儞僗挷惍偼尒摝偣側偄億僀儞僩偵側傝傑偡丅

掞峈抣偼俁俇倠乣係俈侽倠兌偔傜偄偑揔惓偱偟傚偆丅傕偭偲彫偝偔偰傕椙偄偐傕偟傟傑偣傫丅柍偔偰傕椙偄応崌傕偁傞偲巚偄傑偡丅

尨棟揑偵偼丄晧壸僀儞僺乕僟儞僗傪崅偔偡傞偲儚僀僪儗儞僕偵側傝偮偮僴僀忋偑傝偵側傝丄

晧壸僀儞僺乕僟儞僗傪掅偔偡傞偲弌椡偼彫偝偔側傝丄僼儔僢僩偵側傝偮偮丄傗傗僫儘乕儗儞僕偵側傞孹岦偑偁傝傑偡丅

梕検抣偼侾侽侽倫乣侾侽侽侽倫F偑揔惓偱偟傚偆丅梕検抣偼掞峈婍偵暲楍偵巊偄傑偡丅偙傟傕柍偔偰傕椙偄応崌偑偁傝偦偆偱偡丅

偙偺梕検晧壸偺庡側栚揑偼丄僿僢僪偺婡夿揑嫟怳偵婲場偡傞崅廃攇僲僀僘傪掅尭偡傞偙偲偱偡丅

梕検抣傪憹傗偡傎偳偵僴僀棊偪偟偨偍偲側偟偄壒偵側傞孹岦偑偁傝傑偡丅

擖椡僀儞僺乕僟儞僗偺僙僢僥傿儞僌偵偮偄偰偼尋媶偲幚尡偺梋抧偑懡暘偵偁傝傑偡丅奆條偐傜偺忣曬傪媮傔傑偡丅

丂- 僨傿僗僋儕乕僩弶抜夞楬偵偮偄偰丂丂偙偪傜嶲徠

僨傿僗僋儕乕僩弶抜夞楬偼俙俴俹亅倣倠俬俬偺戝偒側摿挜偱偡丅

摿偵擖椡慺巕偵儘乕僲僀僘偺俛俰俿傪巊偭偨応崌偼僿僢僪僾儕傾儞僾偲偟偰棟榑揑側棙揰偑偁傝傑偡丅

僨傿僗僋儕乕僩夞楬偺埖偄偼巚偭偨傛傝偢偭偲娙扨偱偡偺偱丄怟崬傒偣偢偵惀旕僠儍儗儞僕偟偰傒偰偔偩偝偄丅悽奅偑曄傢傝傑偡傛丅

僨傿僗僋儕乕僩弶抜夞楬偼屻擔偺憹愝傕娙扨偵偱偒傑偡丅

屻擔幚憰偲偡傞応崌偼俼侾丆俼俀偵侾倠俼乮傕偟偔偼侽俼偺傎偆偑椙偄偐傕偟傟側偄乯傪幚憰偟傑偡丅

偦偺応崌丄僨傿僗僋儕乕僩弶抜夞楬偺僷乕僣偲丄偦傟傜偵揹椡傪嫙媼偡傞儗僊儏儗乕僞乕偺侾崋丄俀崋偼枹幚憰偱俷俲偱偡丅

俽倂侾乣俁偼乽 OPAMP 乿 偵愗傝懼偊偰巊梡偟傑偡丅

丂- 僆儁傾儞僾偺岎姺偵偮偄偰

僆儁傾儞僾偺庬椶偵傛偭偰壒幙偵偼偐側傝偺堘偄偑偁傝傑偡偺偱丄 僆儁傾儞僾偺岎姺偼壒幙偺僠儏乕僯儞僌偵廳梫側偙偲偱偡丅

俙俴俹亅倣倠俬俬偱偼扨夞楬偲憃夞楬偺僆儁傾儞僾傪偳偪傜偲傕巊偆偙偲偑偱偒傞偺偱丄巗斕偺傎偲傫偳偺僆儁傾儞僾偵懳墳偱偒傑偡丅

傑偨丄俙俴俹亅倣倠俬俬偼扨夞楬僆儁傾儞僾偲憃夞楬僆儁傾儞僾傪摨忦審偱巊偆偙偲偑偱偒傞偨傔丄

憃夞楬僆儁傾儞僾偵偁傝偑偪側壒幙忋偺晄棙偑偁傝傑偣傫丅

僆儁傾儞僾偺岎姺偵偁偨偭偰偼婎斅偵俬俠僜働僢僩傪幚憰偺偆偊丄僷乕僣儕僗僩偺巜帵偵廬偭偰峴偭偰偔偩偝偄丅

丂- 愙懕偵偮偄偰

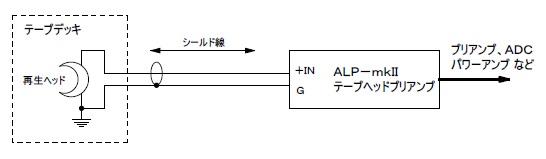

嵞惗僿僢僪偐傜偺怣崋傪僟僀儗僋僩偵俙俴俹亅倣倠俬俬偺擖椡偵揱憲偡傞昁梫偑偁傝傑偡丅

僿僢僪偐傜偺怣崋傪奜晹偵庢傝弌偡偨傔偵僨僢僉偺夵憿偑昁梫偵側傞応崌偑偁傝傑偡丅

捠忢偼傾儞僶儔儞僗偱庢傝弌偟偰丄僔乕儖僪慄偱揱憲偟傑偡丅

僿僢僪偲攝慄偺峔憿偵傛偭偰偼僶儔儞僗怣崋偲偟偰庢傝弌偡偙偲傕壜擻偱偟傚偆丅

僿僢僪偲撪晹婎斅偺愙懕偵偼働乕僽儖偲僐僱僋僞乕偑巊傢傟偰偄傞偼偢側偺偱丄偦偙傪堷偒弌偡偲嵟彫尷偺夵憿偱嵪傒偦偆偱偡丅

僼僅儚乕僪偲儕僶乕僗偺僿僢僪偑偁傞応崌偼僗僀僢僠偱擇偮偺僿僢僪傪愗傝懼偊傞偲偄偄偱偟傚偆丅

僨僢僉撪晹偺嵞惗傾儞僾偺擖椡傪愗傝棧偟偰堷偒弌偡偲丄

僼僅儚乕僪偲儕僶乕僗偺嵞惗僿僢僪傪奜晹偱愗傝懼偊偢偵嵪傒偦偆偱偡偹丅

撪憼嵞惗傾儞僾偵宷偄偩傑傑僷儔儗儖偵堷偒弌偡偙偲傕壜擻偩偲巚偄傑偡偑丄

偦偺応崌偼晧壸僀儞僺乕僟儞僗偺姳徛偑婲偙傝傑偡丅偪傚偭偲婥偵側傝傑偡丅

丂- 揹尮偵偮偄偰丂丂俙俴俹亅倣倠俬俬偺揹尮夞楬

俙俴俹亅倣倠俬俬偵偲偭偰揹尮偼旕忢偵廳梫側傕偺偱偡丅

揹尮僔僗僥儉偺僋僆儕僥傿乕偑晄廫暘偩偲丄偣偭偐偔偺崅壒幙偑敪婗偱偒側偔側傝傑偡丅

儗僊儏儗乕僞乕偵偼傾儕僗偺俼倕倗僔儕乕僘傪偍彠傔偟傑偡丅

嶰抂巕儗僊儏儗乕僞乕乮7815丄7915乯偱傕摦嶌壜擻偱偡偑丄杮棃偺壒幙偼敪婗偱偒傑偣傫丅

孞傝曉偟偵側傝傑偡偑丄揹尮偵偼寛偟偰庤傪敳偐側偄偱偔偩偝偄丅

偨偩乧丄偦傟偱傕掅僐僗僩偱巊偄偨偄応崌偼儗僊儏儗乕僞乕傪庢傝晅偗偢偵巊偆偙偲傕弌棃傑偡丅

偦偺応崌偼丄儗僊儏儗乕僞乕偺庢傝晅偗晹偺俬俶偲俷倀俿傪儕乕僪慄側偳偱僕儍儞僷乕偟傑偡丅

偙偺偲偒偵偼儕乕僪慄偑僌儔儞僪偵僔儑乕僩偟側偄傛偆偵拲堄偟傑偟傚偆丅

儗僊儏儗乕僞乕柍偟偱巊偆偲偒偼丄俙俴俹亅倣倠俬俬偺揹尮擖椡傊偼亇侾俆倁偺捈棳傪嫙媼偟偰偔偩偝偄丅

丂

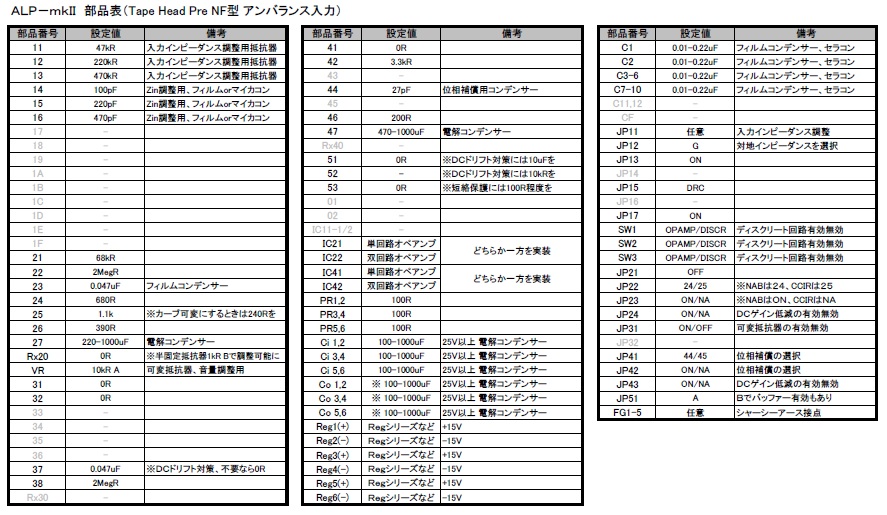

亂 Tape Head Preamp 01 丗 俶俥宆丂傾儞僶儔儞僗擖椡 亃

- NAB僇乕僽偲俠俠俬俼僇乕僽偺椉曽偵懳墳偡傞斈梡惈偺崅偄僙僢僥傿儞僌偱偡丅

懡偔偺僜僼僩偺僥乕僾僗僺乕僪偼侾俋cm/s偺傛偆偱偡丅偨傑偵俁俉cm/s偺傕偺偑偁傝傑偡丅

傑偨丄崙撪偱偼NAB僇乕僽偑庡棳偺傛偆偱偡丅墷廈惢偺傕偺偵偼CCIR僇乕僽偺僜僼僩傕偁傞傛偆偱偡丅

俶俙俛僇乕僽偺傑傑俠俠俬俼摿惈偺僥乕僾傪嵞惗偡傞偲丄掅堟偺検姶偑懌傝偢丄崅堟偺怢傃偑偄傑偄偪側壒偵側傝傑偡丅

偙偺傛偆側帠忣傪姩埬偟偰丄NAB僇乕僽偺侾俋cm/s丄俁俉cm/s 偲 CCIR僇乕僽偺侾俋cm/s 偵懳墳偡傞僙僢僥傿儞僌偲偟傑偟偨丅

CCIR偺俁俉cm/s傊偺懳墳傗丄偦偺懠偺摿惈僇乕僽傕幚尰偱偒傑偡丅暿崁偵捛婰偟傑偡丅

摿惈僇乕僽偺愗傝懼偊偼俰俹俀俀偲俰俹俀俁偱峴偄傑偡丅

NAB僇乕僽乮侾俋cm/s丄俁俉cm/s乯丂丗丂俰俹俀俀傪俤俀係偵丄俰俹俀俁傪俷俶偵

CCIR僇乕僽乮侾俋cm/s乯丂丗丂俰俹俀俀傪俤俀俆偵丄俰俹俀俁傪俶俙偵

丂

- 僀僐儔僀僓乕僇乕僽偺僠儏乕僯儞僌偑壜擻偱偡丅

僥乕僾偺僐儞僨傿僔儑儞偵偁傢偣偰摿惈僇乕僽偺旝挷惍偑壜擻側僙僢僥傿儞僌傕弌棃傑偡丅

暿崁偵捛婰偟傑偡丅

丂- 傾儞僶儔儞僗擖椡巇條丅傎偲傫偳偺僆乕僾儞儕乕儖僥乕僾僨僢僉偺嵞惗僿僢僪偵愙懕偱偒傑偡丅

嵞惗僿僢僪偐傜攝慄傪堷偒弌偟偰偔偩偝偄丅

丂- 擖椡僀儞僺乕僟儞僗偺挷惍偑暆峀偔偱偒傑偡丅

偙偺僙僢僥傿儞僌偱偼擖椡僀儞僺乕僟儞僗傪47kR偐傜470kR傑偱暆峀偔曄峏偱偒傑偡丅

擖椡梕検偵偼100倫俥丄220pF丄470pF傪慖戰偱偒傑偡丅

柪偭偨偲偒偼220kR偲220pF偑椙偄偱偟傚偆丅

丂- 俢俠僪儕僼僩懳嶔偼傾僋僥傿僽宆偲僷僢僔僽宆偺俀庬椶傪旛偊傑偡丅

僆儁傾儞僾傪僴僀僎僀儞偱偮偐偆偲俢俠僪儕僼僩偑婥偵側傞偙偲偑偁傝傑偡丅

偙偺僙僢僥傿儞僌偱偼慜抜丄屻抜偺偦傟偧傟偺僆儁傾儞僾偵傾僋僥傿僽宆偐僷僢僔僽宆偺俢俠僪儕僼僩懳嶔傪慖戰偱偒傑偡丅

嬶懱揑側曽朄偼暿崁偱愢柧偟傑偡丅

丂- 壒検挷愡偑壜擻偱偡丅

倁俼偵10kR A僇乕僽偺壜曄掞峈婍傪巊偆偙偲偱壒検挷惍偑壜擻偵側傝傑偡丅

僷儚乕傾儞僾偵僟僀儗僋僩偵愙懕偡傞偲偒偵曋棙偱偟傚偆丅

壒検挷愡婡擻傪巊傢偢偵捠忢偺僥乕僾僿僢僪僾儕傾儞僾偲偟偰巊偆偲偒偵偼丄

倁俼傪慡奐偱巊偆偐丄俰俹俁侾傪俷俥俥偵僙僢僩偟傑偡丅仸俠倧侾亅俇偼僔僗僥儉偺僠儏乕僯儞僌偵傛偭偰偼柍偄傎偆偑壒偑椙偄応崌傕偁傞偺偱丄

丂丂帋挳偟側偑傜庢傝晅偗傗庢傝奜偟傪偡傞偺傕椙偄偱偡丅

丂丂柺搢側応崌偼嵟弶偐傜庢傝晅偗偰偟傑偄傑偟傚偆丅

丂仸屻抜僆儁傾儞僾偺埨掕惈傪挷惍偡傞偨傔偵丄俤係係偺埵憡曗彏僐儞僨儞僒乕傪巊偆偙偲偑偱偒傑偡丅

丂丂俰俹係侾傪俤係係偵丄俰俹係俀傪俷俶偵偡傞偲俤係係偺僐儞僨儞僒乕偑桳岠偵側傝傑偡丅

丂丂帋挳偟側偑傜寛傔偰傕椙偄偱偟傚偆丅

丂仸僆儁傾儞僾偺昳庬偵傛偭偰偼僴僀僎僀儞偱巊偆偲戝偒側俢俠僪儕僼僩傪敪惗偡傞偙偲偑偁傝傑偡丅

丂丂偙偺懳嶔偵偼丄僆儁傾儞僾偺俢俠僎僀儞傪壓偘傞傾僋僥傿僽宆偲丄僼傿儖僞乕偱僇僢僩偡傞僷僢僔僽宆偑偁傝傑偡丅

丂丂偦傟偧傟偵棙揰偑偁傝傑偡偟丄壒幙偑堎側傞偺偱婥偵側傞応崌偼椉曽帋偟偰傒傞昁梫偑偁傝傑偡丅

丂丂俙俴俹亅倣倠俬俬偱偼傾僋僥傿僽宆偺傎偆偑乮偨傑偨傑乯曋棙偵巊偊傞傛偆偵側偭偰偄傑偡丅

丂

丂丂乮慜抜僆儁傾儞僾乯

丂丂丂丂傾僋僥傿僽宆丗俰俹俀係傪俶俙偵丄俤俁俈傪侽俼偵僙僢僩丅晄梫側応崌偼俰俹俀係傪俷俶偵

丂丂丂丂僷僢僔僽宆丗俰俹俀係傪俷俶偵丄俤俁俈傪侽丏侽係俈倳俥偵僙僢僩丅晄梫側応崌偼俤俁俈傪僔儑乕僩

丂

丂丂乮屻抜僆儁傾儞僾乯

丂丂丂丂傾僋僥傿僽宆丗俰俹係俁傪俶俙偵丄俤俆侾傪侽俼偵僙僢僩丅晄梫側応崌偼俰俹係俁傪俷俶偵

丂丂丂丂僷僢僔僽宆丗俰俹係俁傪俷俶偵丄俤俆侾傪侾侽倳俥偵僙僢僩丅晄梫側応崌偼俤俆侾傪僔儑乕僩

丂仸摿惈僇乕僽偺曄峏傗挷惍偼師偺傛偆偵偟傑偡丅

丂丂埲壓偱偼CCIR僇乕僽儌乕僪偺曄峏偺傒傪峴偄丄NAB僇乕僽儌乕僪偺曄峏偼峴偭偰偄傑偣傫丅

丂

丂丂CCIR偺摿惈僇乕僽傪侾俋cm/s偐傜俁俉cm/s偵曄峏偡傞丅

丂丂丂佲丂俤俀俆傪俁俇侽俼偵曄峏

丂

丂丂摿惈僇乕僽偺挷惍傪壜擻偵偡傞丅CCIR愱梡儌乕僪偼巊偊側偔側傝傑偡偑丄

丂丂摿惈偺壜曄斖埻偵偼NAB(19cm/s,38cm/s)丄CCIR(19cm/s,38cm/s)偑娷傑傟傑偡丅

丂丂丂佲丂俤俀俆傪俀係侽俼偵丄俼倶俀侽傪敿屌掕掞峈婍侾倠俼 B偵曄峏

丂

丂丂忋婰偺俼倶俀侽傪俀倠俼 B偵曄峏偡傞偲壜曄斖埻偑戝偒偔側傝丄

丂丂NAB(9.5cm/s,19cm/s,38cm/s)丄CCIR(9.5cm/s,19cm/s,38cm/s)丄

丂丂僇僙僢僩僥乕僾偺僲乕儅儖丒僴僀丒儊僞儖億僕僔儑儞丄摍偑娷傑傟傞傛偆偵側傝傑偡丅

亂 Tape Head Preamp 02丗 俠俼宆丂傾儞僶儔儞僗擖椡 亃

- 傑偢尒偐偗傞偙偲偺側偄婱廳側俠俼宆僥乕僾僿僢僪僾儕傾儞僾偱偡丅

傾僫儘僌儗僐乕僪偺悽奅偱偼壒幙偺椙偝偐傜堦掕偺昡壙偺偁傞俠俼宆偱偡偑丄

帴婥僥乕僾偺悽奅偱偼丄傑偢偍栚偵偐偐傞偙偲偼偁傝傑偣傫丅

偦傟偼丄偁傞栤戣揰傪僋儕傾偟側偗傟偽側傜側偄偐傜側傫偱偡偑丄

墶郷傾儕僗傜偟偄曽朄乮丠乯偱僋儕傾偟偰傒傑偟偨丅偦偺壒幙傗擛壗偵両丠

丂- NAB僇乕僽偲俠俠俬俼僇乕僽偺椉曽偵懳墳偡傞斈梡惈偺崅偄僙僢僥傿儞僌偱偡丅

懡偔偺僜僼僩偺僥乕僾僗僺乕僪偼侾俋cm/s偺傛偆偱偡丅偨傑偵俁俉cm/s偺傕偺偑偁傝傑偡丅

傑偨丄崙撪偱偼NAB僇乕僽偑庡棳偺傛偆偱偡丅墷廈惢偺傕偺偵偼CCIR僇乕僽偺僜僼僩傕偁傞傛偆偱偡丅

俶俙俛僇乕僽偺傑傑俠俠俬俼摿惈偺僥乕僾傪嵞惗偡傞偲丄掅堟偺検姶偑懌傝偢丄崅堟偺怢傃偑偄傑偄偪側壒偵側傝傑偡丅

偙偺傛偆側帠忣傪姩埬偟偰丄NAB僇乕僽偺侾俋cm/s丄俁俉cm/s 偲 CCIR僇乕僽偺侾俋cm/s 偵懳墳偡傞僙僢僥傿儞僌偲偟傑偟偨丅

CCIR偺俁俉cm/s傊偺懳墳傗丄偦偺懠偺摿惈僇乕僽傕幚尰偱偒傑偡丅暿崁偵捛婰偟傑偡丅

摿惈僇乕僽偺愗傝懼偊偼俰俹俀俀偲俰俹俁俀偱峴偄傑偡丅

NAB僇乕僽乮侾俋cm/s丄俁俉cm/s乯丂丗丂俰俹俀俀傪俤俀俆偵丄俰俹俁俀傪俤俁係偵

CCIR僇乕僽乮侾俋cm/s乯丂丗丂俰俹俀俀傪俤俀係偵丄俰俹俁俀傪俤俁俆偵

丂

- 僀僐儔僀僓乕僇乕僽偺僠儏乕僯儞僌偑壜擻偱偡丅

僥乕僾偺僐儞僨傿僔儑儞偵偁傢偣偰摿惈僇乕僽偺旝挷惍偑壜擻側僙僢僥傿儞僌傕弌棃傑偡丅

暿崁偵捛婰偟傑偡丅

丂- 傾儞僶儔儞僗擖椡巇條丅傎偲傫偳偺僆乕僾儞儕乕儖僥乕僾僨僢僉偺嵞惗僿僢僪偵愙懕偱偒傑偡丅

嵞惗僿僢僪偐傜攝慄傪堷偒弌偟偰偔偩偝偄丅

丂- 擖椡僀儞僺乕僟儞僗偺挷惍偑暆峀偔偱偒傑偡丅

偙偺僙僢僥傿儞僌偱偼擖椡僀儞僺乕僟儞僗傪47kR偐傜470kR傑偱暆峀偔曄峏偱偒傑偡丅

擖椡梕検偵偼100倫俥丄220pF丄470pF傪慖戰偱偒傑偡丅

柪偭偨偲偒偼220kR偲220pF偑椙偄偱偟傚偆丅

丂- 俢俠僪儕僼僩懳嶔偼傾僋僥傿僽宆偲僷僢僔僽宆偺俀庬椶傪旛偊傑偡丅

僆儁傾儞僾傪僴僀僎僀儞偱偮偐偆偲俢俠僪儕僼僩偑婥偵側傞偙偲偑偁傝傑偡丅

偙偺僙僢僥傿儞僌偱偼慜抜丄屻抜偺偦傟偧傟偺僆儁傾儞僾偵傾僋僥傿僽宆偐僷僢僔僽宆偺俢俠僪儕僼僩懳嶔傪慖戰偱偒傑偡丅

嬶懱揑側曽朄偼暿崁偱愢柧偟傑偡丅

丂- 壒検挷愡偑壜擻偱偡丅

倁俼偵10kR A僇乕僽偺壜曄掞峈婍傪巊偆偙偲偱壒検挷惍偑壜擻偵側傝傑偡丅

僷儚乕傾儞僾偵僟僀儗僋僩偵愙懕偡傞偲偒偵曋棙偱偟傚偆丅

壒検挷愡婡擻傪巊傢偢偵捠忢偺僥乕僾僿僢僪僾儕傾儞僾偲偟偰巊偆偲偒偵偼丄

倁俼傪慡奐偱巊偆偐丄俰俹俁侾傪俷俥俥偵僙僢僩偟傑偡丅

仸俠倧侾亅俇偼僔僗僥儉偺僠儏乕僯儞僌偵傛偭偰偼柍偄傎偆偑壒偑椙偄応崌傕偁傞偺偱丄

丂丂帋挳偟側偑傜庢傝晅偗傗庢傝奜偟傪偡傞偺傕椙偄偱偡丅

丂丂柺搢側応崌偼嵟弶偐傜庢傝晅偗偰偟傑偄傑偟傚偆丅

丂仸屻抜僆儁傾儞僾偺埨掕惈傪挷惍偡傞偨傔偵丄俤係係偺埵憡曗彏僐儞僨儞僒乕傪巊偆偙偲偑偱偒傑偡丅

丂丂俰俹係侾傪俤係係偵丄俰俹係俀傪俷俶偵偡傞偲俤係係偺僐儞僨儞僒乕偑桳岠偵側傝傑偡丅

丂丂帋挳偟側偑傜寛傔偰傕椙偄偱偟傚偆丅

丂仸僆儁傾儞僾偺昳庬偵傛偭偰偼僴僀僎僀儞偱巊偆偲戝偒側俢俠僪儕僼僩傪敪惗偡傞偙偲偑偁傝傑偡丅

丂丂偙偺懳嶔偵偼丄僆儁傾儞僾偺俢俠僎僀儞傪壓偘傞傾僋僥傿僽宆偲丄僼傿儖僞乕偱僇僢僩偡傞僷僢僔僽宆偑偁傝傑偡丅

丂丂偦傟偧傟偵棙揰偑偁傝傑偡偟丄壒幙偑堎側傞偺偱婥偵側傞応崌偼椉曽帋偟偰傒傞昁梫偑偁傝傑偡丅

丂丂俙俴俹亅倣倠俬俬偱偼傾僋僥傿僽宆偺傎偆偑乮偨傑偨傑乯曋棙偵巊偊傞傛偆偵側偭偰偄傑偡丅

丂

丂丂乮慜抜僆儁傾儞僾乯

丂丂丂丂傾僋僥傿僽宆丗俰俹俀係傪俶俙偵丄俤俁俈傪侽俼偵僙僢僩丅晄梫側応崌偼俰俹俀係傪俷俶偵

丂丂丂丂僷僢僔僽宆丗俰俹俀係傪俷俶偵丄俤俁俈傪侽丏侽係俈倳俥偵僙僢僩丅晄梫側応崌偼俤俁俈傪僔儑乕僩

丂

丂丂乮屻抜僆儁傾儞僾乯

丂丂丂丂傾僋僥傿僽宆丗俰俹係俁傪俶俙偵丄俤俆侾傪侽俼偵僙僢僩丅晄梫側応崌偼俰俹係俁傪俷俶偵

丂丂丂丂僷僢僔僽宆丗俰俹係俁傪俷俶偵丄俤俆侾傪侾侽倳俥偵僙僢僩丅晄梫側応崌偼俤俆侾傪僔儑乕僩

丂仸摿惈僇乕僽偺曄峏傗挷惍偼師偺傛偆偵偟傑偡丅

丂丂埲壓偱偼CCIR僇乕僽儌乕僪偺曄峏偺傒傪峴偄丄NAB僇乕僽儌乕僪偺曄峏偼峴偭偰偄傑偣傫丅

丂

丂丂CCIR偺摿惈僇乕僽傪侾俋cm/s偐傜俁俉cm/s偵曄峏偡傞丅

丂丂丂佲丂俤俁俆傪俈俆侽俼偵曄峏

丂

丂丂摿惈僇乕僽偺挷惍傪壜擻偵偡傞丅CCIR愱梡儌乕僪偼巊偊側偔側傝傑偡偑丄

丂丂摿惈偺壜曄斖埻偵偼NAB(19cm/s,38cm/s)丄CCIR(19cm/s,38cm/s)偑娷傑傟傑偡丅

丂丂丂佲丂俤俀俆傪俀係侽俼偵丄俼倶俀侽傪敿屌掕掞峈婍侾倠俼 B偵曄峏

丂

丂丂忋婰偺俼倶俀侽傪俀倠俼 B偵曄峏偡傞偲壜曄斖埻偑戝偒偔側傝丄

丂丂NAB(9.5cm/s,19cm/s,38cm/s)丄CCIR(9.5cm/s,19cm/s,38cm/s)丄

丂丂僇僙僢僩僥乕僾偺僲乕儅儖丒僴僀丒儊僞儖億僕僔儑儞丄摍偑娷傑傟傞傛偆偵側傝傑偡丅

丂

丂