可変定電圧ミニ・レギュレーター(miniReg)の巻き その4

〜使用上の注意と応用とか〜

.jpg)

.jpg)

【 左:miniReg(+) 】 【 右:miniReg(-) 】

アリス 「miniRegを使うときの注意点や応用技なんかを説明したいと思います。」

みみずく 「うむうむ。」

アリス 「まずは耐電圧ですね。

TL431の耐電圧は36VなのでminiRegへの入力電圧はこれを超えないようにしなければなりません。

32V以下で使えば、まあ問題ないでしょう。」

みみずく 「トランジスターの耐圧はたいていこれより高いから、あまり問題にはならないが、

古いトランジスターなどは耐圧20Vなんていうものもあるから、注意が必要だ。

それと、TL431は2.5V以下では動作しないから6V程度の入力は欲しい。最低でも5Vだな。」

①入力電圧は6V〜32Vが望ましい。トランジスターの耐電圧チェックも忘れずに。

アリス 「出力電圧の範囲にも制限があるんですよね?」

みみずく 「そうだね。TL431はこの回路では2.75V以下の電圧を発生させることはできないから、

トランジスターをダーリントンで使った場合、non-NFBモードでは2.75−0.6−0.6=1.55Vくらいが最低出力電圧となる。

ま、1.7Vとしよう。NFBモードでは最低出力電圧は約2.5Vになるね。」

アリス 「最高出力電圧はどうなりますか?」

みみずく 「まあ、入力電圧のマイナス2.5Vをギリギリ出力できるだろうが、トランジスターの動作を考えると、

できれば入力の4V以下の出力が望ましいかな。」

②出力電圧は1.7V〜入力電圧の4V以下(NFBモード時の最低出力電圧は約2.5V)

みみずく 「次は発熱の問題だな。」

アリス 「はい。発熱が問題になるのは主にTr1です。

2sc3421を例に挙げると、データシートから最大コレクタ電流1A、最大コレクタ損失1.5W、大きな放熱樹をつけて10Wとなってます。

miniRegに放熱器をつけるのは難しいので、余裕を見て1Wまでがいいでしょう。

計算方法は(入力電圧−出力電圧)×出力電流=発熱量(W:ワット)です。

入力が12Vで出力が9Vの場合、330mAくらいの出力までなら大丈夫でしょう。」

みみずく 「あまりお勧めはしないが、入力が5.8Vで出力が3.3Vといったギリギリの使い方をする場合は400mAくらいが限界だろう。

性能を考えると300mAくらいまでにしたほうが良いと思う。

③発熱量は1Wまで。電流は300mAまで。発熱量=(入力電圧−出力電圧)×出力電流

みみずく 「出力電圧の調整は簡単だね。」

アリス 「そうですね。VRのノブを精密ドライバーなどで回して行います。

右に回すと出力電圧が高くなります。最初は左に回しきっておいたほうが良いでしょう。

出力電圧をテスターでチェックしながら行います。」

みみずく 「このとき、トランジスターの異常加熱などにも注意を払うこと。」

④VRのノブを右に回すと出力電圧が高くなる(miniReg(-)の場合は低くなる)

みみずく 「non-NFB⇔NFBの切り替えについてはどうかな?」

アリス 「トランジスター2つのダーリントンで使用する場合、NFBモードのほうがnon-NFBモードよりも約1.2V高い出力電圧となります。

この点に注意です。切り替えはジャンパーソケットで行います。

もちろん、電源を切った状態で行います。」

みみずく 「実用上はminiRegを搭載する基板に3ピンソケットをつけておいて、抜いて調整してから差すようにすると良いかもしれない。」

⑤NFBモードの出力電圧はnon-NFBモードよりも約1.2V高い

※miniReg(-)ではモードの切り替えによって、出力電圧が倍近く変化するので注意が必要です。

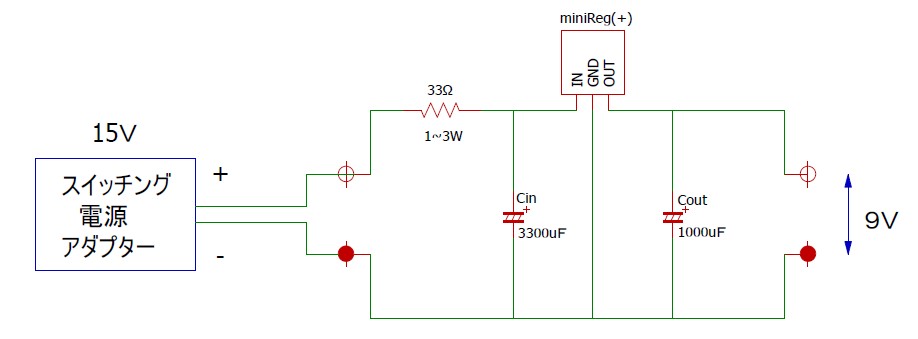

【応用例 ギター・エフェクターの電源アダプター】

みみずく 「さて、次は応用方法を考えようか。アリスは何に使いたいかな?」

アリス 「はい、みみずく先生。ギター・エフェクターの電源アダプターの替わりに使ってみたいです。」

みみずく 「うん、面白いそうな用途だね。」

アリス 「コンパクトエフェクターって、電池でも使えるんですけど、9Vのこんなちっちゃいやつ。

電池のときとアダプターのときとでは音が違うんです。わたしは電池のほうが好きなんです。

でも、電池の減りが早くって不便なのでその替わりにならないかなって思って。」

みみずく 「なるほどね。上手くいくといいね。そのエフェクターの定格はどのくらいだい?」

アリス 「9V、30mAです。」

みみずく 「お手軽に効果がありそうな方法を考えてみようか。」

アリス 「わくわく。」

みみずく 「…で、こんな感じかな。」

アリス 「あれ?やっぱりアダプターを使うの?」

みみずく 「そうだよ。」

アリス 「高級なトランスとか、高価なオーディオグレードコンデンサーを使うのかと思ってました。」

みみずく 「そういうのもいいけど、これでも充分な効果がある。やってみるとわかるよ。

それに、コンデンサーは、このあいだアリスが作ったケミコンボードがあるじゃないか。

あれは、並のコンデンサーでは太刀打ちできないよ。使うならCoutのとこだな。」

アリス 「わかりました。まずは聴いてみてからですね。ところでCoutはわかるんですが、33ΩとCinはどうしてついてるの?」

みみずく 「この部分はCRフィルターというんだが、大きく二つの役割を持たせてある。

ひとつはアダプターからの高周波ノイズの抑制。」

アリス 「高周波ノイズ?」

みみずく 「この電源アダプターにはスイッチング・レギュレーターが内蔵されている。

スイッチング・レギュレーターは大変に効率が高い電源なのだが、パルス状の高周波ノイズ(スイッチング・ノイズ)を発生しやすい。

これを吸収しようというわけ。」

アリス 「こんな簡単な回路なのに賢いんですね。」

みみずく 「原始的な回路だけど効果は高い。それにナチュラルな音がする。」

アリス 「フフフ、みみずく先生が好きそうな回路ですね。」

みみずく 「ついでにCRフィルターには副次的な効果がある。」

アリス 「それは、何ですか?」

みみずく 「アリスは複数のエフェクターを使うときに、ひとつのアダプターから分岐ケーブルを使ってタコ足配線をしていただろ?」

アリス 「はい、アダプターをたくさん持っていくのが邪魔なので。」

みみずく 「電源アダプターから普通にタコ足をすると、音楽信号の一部が電源変動に乗ってしまい、機器同士で影響を与え合うことがある。

これを『クロストークが悪化する』という。CRフィルターはこれを防ぐのさ。

電源をタコ足にするときにはレギュレーターの前にCRフィルターを入れた方がいい。」

アリス 「へ〜、いいこと聞きました。早速やってみます。」

みみずく 「ふたつ目の役割はわかるかい?アリス?」

アリス 「えーっと…、何でしょう?」

アリス 「…えっ……あっ!なるほど。」

みみずく 「わかったかい?」

アリス 「この定数では、455mA以上流れることはありません。」

みみずく 「そのとおり。455mAに達すると33Ωでの電圧降下が15Vに達し、それ以上はどのようにしても電流を流すことはできない。

電流制限抵抗という使い方だよ。この機能によってminiRegが過電流で破壊に至ることを防ぐことができる。

実際には、この回路では16Ω以上あれば充分に保護効果を発揮する。

33ΩとしてあるのはCRフィルターの効果を強めるためだ。」

アリス 「通常使用では30mAが流れたとしても33Ωでの電圧降下は0.99Vに過ぎないですもんね。ますます賢い回路です。」

みみずく 「この回路では実用最大電流は106mA程となる。なぜなら、このときminiRegの為に残された電圧は2.5Vしかなくなるからだ。

最大電流を増やしたい場合は電流制限抵抗の値を減らせばよい。」

アリス 「要は、事故が起こってもminiRegに1A以上が流れなければ壊れることは無いということですね?」※2sc3421を使った場合。

みみずく 「そういうこと。ま、これだけが回路保護の方法ではないし、ここまで保護を強める必要も無いことが多い。

その場合はフィルターとしての機能の方に注目すればいい。」

アリス 「ところで、みみずく先生。

トランスを使った電源の方がスイッチング・ノイズが無いから音がいい、っていう話しを聞いたことがあるんだけど?

実際はどうなの?」

みみずく 「確かにトランスによる変圧ではスイッチング・ノイズは発生しないね。整流ノイズくらいかな?

但し、電源ラインに繋がっている冷蔵庫やら、エアコンやら、自動販売機やらから発生したローインピーダンスのパルスノイズは

電源トランスをほとんど素通りしてしまう。ノイズを気にするなら、どのみちノイズフィルターは必要なんだよ。

それに、スイッチング・レギュレーターの方が瞬間的な電流の供給能力が優れていたりして、簡単には優劣は付けられない。

要は良さを引き出す工夫をしよう、ということだね。

ちなみに、私は音の悪いトロイダル・トランスを使ったこともあるし、ノイズ発生器のようなスイッチング・レギュレーターを使ったこともある。

一概には言えないところだね。」

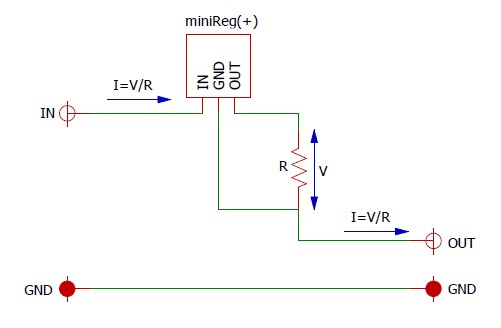

【応用例 定電流源】

アリス 「他にはどんな応用があるでしょう?」

みみずく 「定電流源なんかどうだろう?」

アリス 「一定の電流しか流さない回路ですね。どんなことに使うんですか?」

みみずく 「最近ではLEDの電源回路としての需要があるね。

他には電熱線や真空管のヒーターを一定の電力で運転させてみたり、モーターに一定の電流を与えたり、そんなところかな。

いずれにしても、電流をある一定値に制限するリミッターとして機能する。制限値以下の電流は制限しない。回路は簡単だよ。」

アリス 「なるほど、Rに一定の電圧を発生させることで定電流回路として機能させているんですね。」

みみずく 「そうだね、例えば100mAの出力が欲しければRに10Vかかるようにしておいて、R=100Ωとするという具合。

miniRegのG端子からは1mAほどの漏れ電流があるから、その分が誤差となる。

この回路はminiRegをNFBモードで使った場合、TL431のおかげで温度安定性について性能がよい。」

アリス 「あ、これはもしかして…。」

みみずく 「そう。ケミコンボードを作ったときに君に出した宿題だ。もう簡単だろ?」※アリスのケミコンボード その4参照

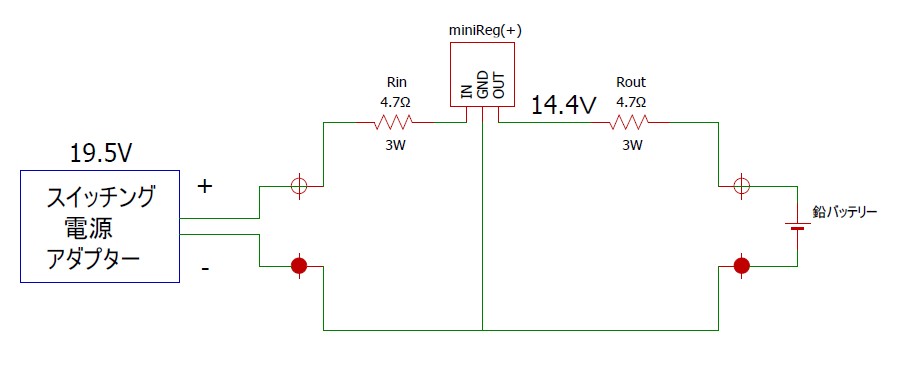

アリス 「えっと…、定格12Vの鉛バッテリーに充電するときには、サイクル充電で14.4V、トリクル充電で13.8Vだったと思います。」

みみずく 「そのとおりだね。

バックアップ用途などバッテリーを長期間保存するような場合にはトリクル充電を使い、

充電と放電を繰り返すような用途にはサイクル充電を使う。

基本的には電圧の差だけだ。」

アリス 「他には充電電流の制限でしたね。先ほどの電流制限抵抗でやってみます。えーっと…、こんなカンジでどうでしょう?」

みみずく 「ふむ、4.7Ωを2本使ったんだね。」

アリス 「はい、調べたところ、クルマのバッテリーが12V以下まで放電していることは通常はあまり無いようなので、

充電開始時のバッテリー電圧を12Vと想定しました。

鉛バッテリーの場合、深放電で10.5V、最大に放電して9.6Vくらいまで電圧は下がるようです。」

みみずく 「ふむふむ。」

アリス 「Routは充電開始時、電流を最大で510mAに制限します。

充電が進むと電流が減少するので効率は悪いですが、安全性は高いと思います。

Rinは510mA流れたときにminiRegにかかる電圧降下を2.7Vに制限することで、miniRegの発熱を1.38Wに抑えます。

Rin、Routの発熱量は共に1.22W以下となるので3W対応品が使用できると思います。

13.8Vで使う場合にはminiRegの発熱は充電当初のみですが、ギリギリ1.5Wになります。この場合は両方とも5.1Ωのほうがいいかも。」

みみずく 「制限が多い中でよく設計したね、アリス。合格だよ。」

アリス 「えへへ、よかったぁ♪」

みみずく 「入力電圧を19.5Vとした理由は?」

アリス 「秋月電子の通販ページに19.5Vのアダプターが売っていたからです。」

みみずく 「なるほどね。入手できるものを活用するというのも大事なことだ。ちなみに、鉛バッテリーの充電キットも売っていたろ?」

アリス 「はい、1000円でした。」

みみずく 「もちろん秋月電子の充電器キットの方が性能がよい。

ちゃんと放熱フィンもついてるから、出力電流も1A取れる。

しかも、定電流充電機能がある。」

アリス 「ということは、今回の充電器の設計は徒労なわけですね。」

みみずく 「ま、充電器としてはそうだ。

しかし、考える力というもの、応用力というものはこういったことの積み重ねで成長する。

なかなか勉強になるだろ?」

アリス 「はい、とっても。

こんな簡単なパーツの組み合わせで、いろんなことが出来るものなんですね。

面白いです。」

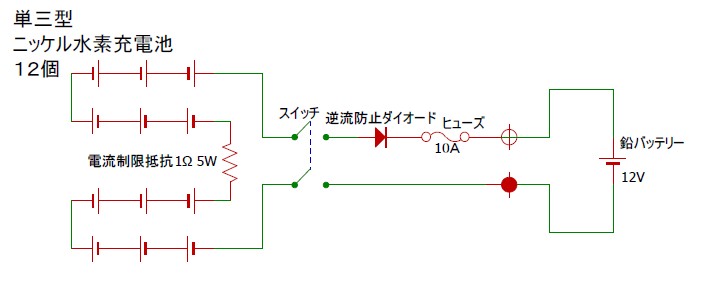

【番外編 クルマのバッテリー】

みみずく 「ところで、ここで終わってしまっては面白くない。」

アリス 「どうしたんですか?みみずく先生?そろそろコーヒーにしましょうよ。」

みみずく 「大丈夫、すぐに終わるよ。ところで先ほどの充電器のことなんだけど、決定的な問題がある。」

アリス 「まあ、なんですか?」

みみずく 「私のガレージは機械式立体駐車場なので駐車中は電源コンセントが使えないのだ。」

アリス 「それじゃあ、残念ながら充電は無理ですね。」

みみずく 「そういう境遇の人はきっと多いであろう、ということで、こんなものを考えてみた。ヒューズは万が一用だね。」

アリス 「乾電池ですね…。」

みみずく 「そう、乾電池だよ。安価な単三型のニッケル水素充電池。

電圧は1.2V、容量は2000mAhある。これを12個直列にすると…。」

アリス 「あ、14.4Vになりますね。」

みみずく 「充電直後はもう少し電圧が高くなるんだけど、結果的には大丈夫なんだ。

注意点は、充電器の場合と違ってバッテリーにダイレクト接続する必要があるってこと。

充電器のようにシガーソケットから繋いでキーをアクセサリーモードにしておくと、

搭載機器の消費電力でバッテリーもろともすっからかんになってしまう場合がある。」

※写真では実験のためシガープラグがついています。

アリス 「でも、こんなもので大きなバッテリーに充電できるの?」

みみずく 「ニッケル水素は電圧の低下がギリギリまで起こらないから、8割まで放電できるとすると、その電気量は1.6Ah。

私のクルマのバッテリーは大きくて58Ah。1.6Ahはこの2.75%に相当する。二日に一回充電すれば1ヶ月で40%強の容量に相当する。

もっと小さいバッテリーを使っている場合には、さらに効果がある。

何もしないのと比べると、満充電に近づくはずだ。きっと、これで燃費が…※」

アリス 「はいはい…。さ、コーヒーにしましょう、みみずく先生。甘いものも持ってきましたよー♪」

みみずく 「おや、ありがとう。…って、甘いモノってスイカかい?」

アリス 「うん♪甘くておいしいよ♪」

みみずく 「実に、コーヒーとの、マッチングが、サイコーだね……。」

※注記:充電という形で外部からエネルギーの供給があるわけだから厳密には燃費の改善とはいえない。