傾儕僗偺儐僯僶乕僒儖丒僽儕僢僕丒儃乕僪乮懡栚揑惍棳暯妸婎斅乯

乮倀俛俼亅侾乯僉僢僩偺愢柧

亂娙扨側傕偔偠亃

亂僉僢僩偺奣梫亃

傾儕僗丂丂乽條乆側僟僀僆乕僪傗僽儕僢僕僟僀僆乕僪丄昞柺幚憰僟僀僆乕僪傪幚憰偱偒傞懡栚揑惍棳婎斅偱偡丅柤慜偼倀俛俼亅侾偱偡丅乿

傒傒偢偔丂乽僔儑僢僩僉乕僶儕傾僟僀僆乕僪乮俽俛俢乯側傫偐偼昞柺幚憰晹昳偺曽偑擖庤偑梕堈偱埨壙偩偐傜偄偄偐傕偹丅乿

傾儕僗丂丂乽嵟彫僷僞乕儞僊儍僢僾偼俁丏俆噊偱愝寁偟傑偟偨偺偱丄婎斅偺懴埑傪尒愊傕傞偲偒偺嶲峫偵偟偰偔偩偝偄丅乿

傒傒偢偔丂乽慜夞傕尵偭偨偗偳丄僪僀僣婯奿傪嶲峫偵偡傞側傜懴揹埑偼偍傛偦俙俠俀俆侽倁乮俢俠傑偨偼僺乕僋俁俆侽倁乯丄

丂丂丂丂丂丂柍棟傪偟偰傕俙俠俆侽侽倁乮俢俠俈侽侽倁乯傑偱偵偟偨曽偑偄偄傫偠傖側偄偐側丠傕偪傠傫幚峴偲寢壥偼帺屓愑擟偩丅乿

傾儕僗丂丂乽惍棳曽幃傕僽儕僢僕椉攇惍棳丄僙儞僞乕僞僢僾椉攇惍棳丄攞揹埑椉攇惍棳丄敿攇惍棳乮偙傟偼儎儊僥偍偒傑偟傚偆僱両乯丄側偳偵懳墳壜擻偱丄

丂丂丂丂丂丂惓晧椉揹尮偲偟偰傕惓晧扨揹尮偲偟偰傕僙僢僥傿儞僌壜擻側偺偱丄揹尮僔僗僥儉偺儀乕僗偲偟偰偐側傝巊偄傗偡偄偲巚偄傑偡丅乿

傒傒偢偔丂乽側偐側偐僼儗僉僔僽儖側婎斅偵側偭偨偠傖側偄偐丅婃挘偭偨偹傾儕僗丅乿

傾儕僗丂丂乽偊傊傊侓偁傝偑偲偆偛偞偄傑偡丅偍偐偘偱傾乕僩儚乕僋偵帪娫偐偐偭偪傖偭偨傫偱偡偗偳偹乣丅乿

亂斝晍偵偮偄偰亃

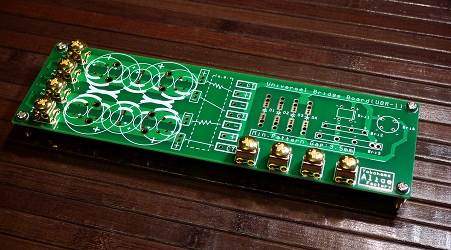

丒傾儕僗偺儐僯僶乕僒儖丒僽儕僢僕惍棳婎斅丂倀俛俼亅侾

撪梕

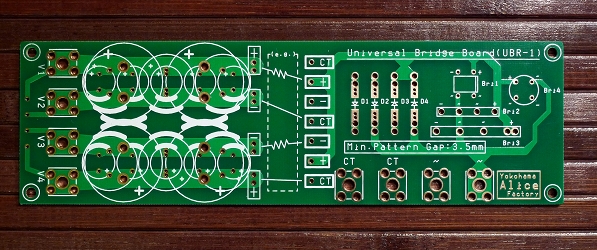

丂丂婎斅乮175噊亊52.5噊乯乧乧乧侾枃

仸杮僉僢僩婎斅偼僙僢僥傿儞僌帺桼搙偑崅偄堊丄奺僷乕僣偼晅懏偟偰偄傑偣傫丅

偛拲暥偵偮偄偰偼僆乕僟乕偵偮偄偰傪偛嶲徠壓偝偄丅

亂僉僢僩偺巊偄曽亃

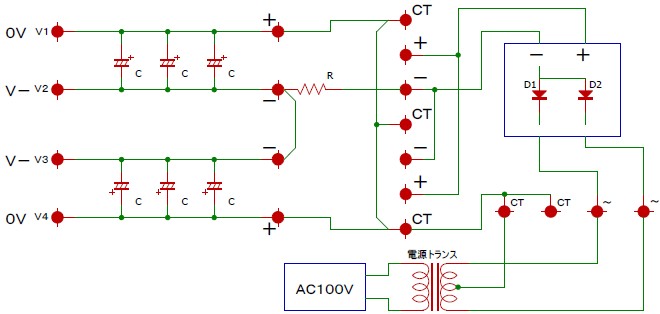

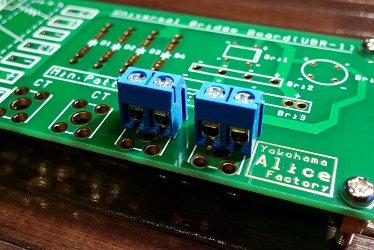

傾儕僗丂乽傑偢偼杮婎斅偺幨恀偲夞楬恾偱偡丅幨恀偼僋儕僢僋偡傞偲奼戝偟傑偡丅乿

丂

傒傒偢偔丂乽傑偀丄夞楬偲偟偰偼娙扨側傕偺偩側丅乿

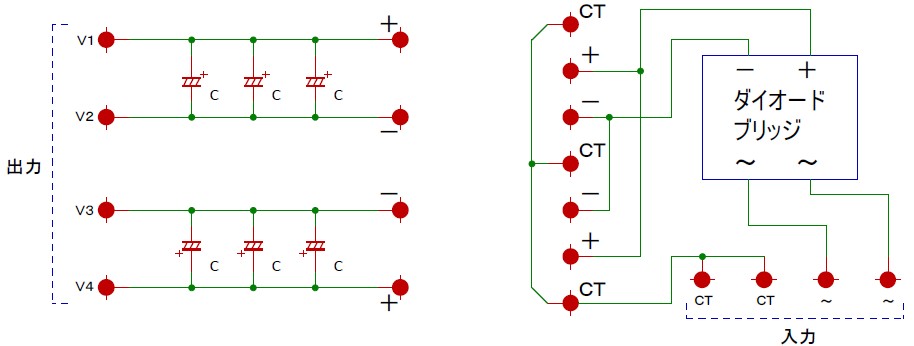

傾儕僗丂丂乽婎斅拞墰偑僼儕乕僐僱僋僩偵側偭偰偄偰丄偙偙偑崱夞偺儈僜偱偡丅乿

傒傒偢偔丂乽偨偭偨偙傟偩偗偺偙偲偱丄墳梡斖埻偑旘桇揑偵峀偑傞傫偩偐傜柺敀偄傛側丅

丂丂丂丂丂丂偙偙偵掞峈乮俼乯傪偄傟傞偙偲偱俠俼僼傿儖僞乕偵側傞偟丄

丂丂丂丂丂丂僀儞僟僋僞乕乮俴乯傪偄傟傞偲俴俠僼傿儖僞乕偵側傞丅乿

傾儕僗丂丂乽偦傟偱偼嬶懱揑側巊偄曽偺栚埨偵偮偄偰尒偰偄偒傑偟傚偆丅乿

丂

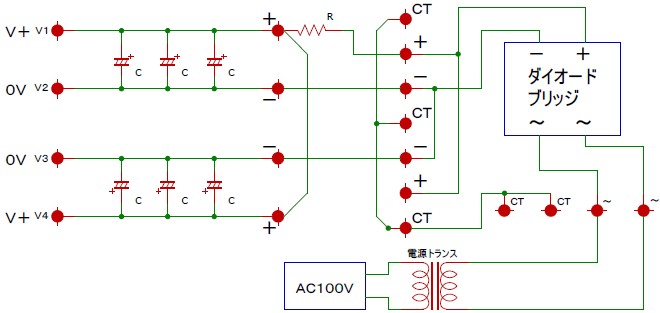

傾儕僗丂丂乽偛偔堦斒揑側惓晧揹尮偺惍棳丒暯妸夞楬偱偡丅僽儕僢僕惍棳傪峴側偄傑偡丅乿

傒傒偢偔丂乽偙偺応崌偼丄婎斅偵婰嵹偟偰偁傞椺乮e.g.乯偺捠傝偲側傞傢偗偩丅乿

傾儕僗丂丂乽偼偄丄偙傟偑夞楬恾偱偡丅乿

丂

傒傒偢偔丂乽僙儞僞乕僞僢僾幃偺僩儔儞僗偑側偔偰傕摨偠僩儔儞僗偑俀偮偁傟偽摨條偺偙偲偑偱偒傞丅乿

傾儕僗丂丂乽偦偺偨傔偵僙儞僞乕僞僢僾乮俠俿乯梡偺抂巕傪傕偆傂偲偮梡堄偟偰偍偒傑偟偨丅乿

傒傒偢偔丂乽俼偵偮偄偰偼敪擬傪峫椂偟側偑傜寛傔傞偲椙偄丅傕偪傠傫侽兌偱傕峔傢側偄丅

丂丂丂丂丂丂俼偺掞峈抣傪崅傔傞傎偳偵丄傑偨丄俠偺惷揹梕検傪崅傔傞傎偳偵俠俼僼傿儖僞乕偺岠壥偑嫮傑傞丅

丂丂丂丂丂丂俼偺敪擬検偺寁嶼偼師偺偲偍傝丅乿

丂丂丂丂丂丒俼偺敪擬検乮倂乯丂亖丂弌椡揹棳乮俙乯丱俀丂亊丂俼乮兌乯丂丗偙偙偱 丱2偼俀忔偺堄

傾儕僗丂丂乽偩偄偨偄掕奿偺敿暘偔傜偄傑偱偱巊偆偲偄偄傫偱偡傛偹丅乿

傒傒偢偔丂乽偦偆偩偹丅偁偲丄拲堄偑昁梫側偺偼僐儞僨儞僒乕傗僟僀僆乕僪偺懴埑丅

丂丂丂丂丂丂椺偊偽丄僙儞僞乕僞僢僾幃偺僩儔儞僗偱侾俀亅侽亅侾俀丄傕偟偔偼撈棫偟偨俀偮偺侽亅侾俀偺姫慄傪帩偮傕偺傪巊偭偨偲偡傞丅

丂丂丂丂丂丂岎棳揹埑侾俀倁偺僺乕僋偼併俀攞偵側傞偐傜栺侾俈倁偩丅

丂丂丂丂丂丂暯妸僐儞僨儞僒乕偺懴埑偼嵟掅偙傟埲忋偁傟偽傛偄偙偲偵側傞丅

丂丂丂丂丂丂僟僀僆乕僪偵偼椉攇暘偺媡揹埑偑偐偐傞偐傜侾俈亊俀亖俁係倁偱丄僟僀僆乕僪偺媡懴埑偼嵟掅偱傕俁係倁埲忋偁傟偽傛偄偙偲偵側傞丅

丂丂丂丂丂丂偨偩偟丄柍晧壸帪偼僩儔儞僗偺弌椡揹埑偑掕奿偺侾丏俆攞偔傜偄崅偔側傞壜擻惈偑偁傞偐傜丄乮彫宆僩儔儞僗傎偳尠挊乯

丂丂丂丂丂丂偦傟傕峫椂偡傞昁梫偑偁傞丅

丂丂丂丂丂丂榖傪娙扨偵偡傞偨傔偵丄僙儞僞乕僞僢僾幃惍棳偱偼僐儞僨儞僒乕偼俀丏俀攞丄僟僀僆乕僪偼係丏係攞偲偟傛偆丅

丂丂丂丂丂丂丂丒暯妸僐儞僨儞僒乕偺昁梫懴埑丂佮丂侾俀丂亊丂俀丏俀丂亖丂俀俇丏係

丂丂丂丂丂丂丂丒僟僀僆乕僪偺昁梫懴埑丂佮丂侾俀丂亊丂係丏係丂亖丂俆俀丏俉

丂丂丂丂丂丂偮傑傝偙偺応崌丄婛惢昳偐傜慖傇偲偡傞偲俀俆倁昳偲俆侽倁昳偱偼偦傟偧傟懴埑僆乕僶乕偺壜擻惈偑偁傞偐傜丄

丂丂丂丂丂丂僐儞僨儞僒乕偺懴埑偼俁俆倁昳埲忋丄僟僀僆乕僪偺懴埑偼俈侽倁昳埲忋偱偁傟偽埨怱偲偄偆偙偲丅乿

丂

傾儕僗丂丂乽扨揹尮偼夞楬偑僔儞僾儖偱傢偐傝傗偡偄偱偡偹丅乿

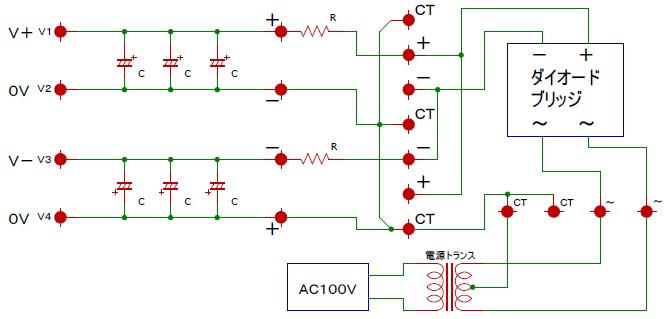

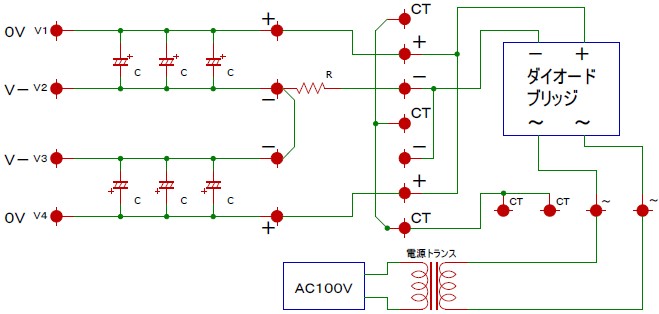

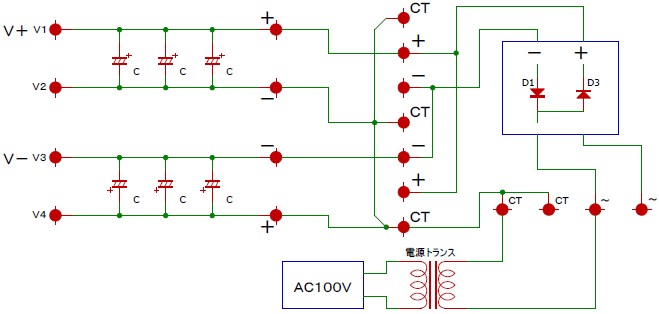

傒傒偢偔丂乽偦偆偩偹丅傑偀丄摿暿側偙偲偼壗傕側偄丅惓揹尮梡偼偙偆偩偹丅乿

傾儕僗丂丂乽晧揹尮梡偼偙偆偱偡偹丅乿

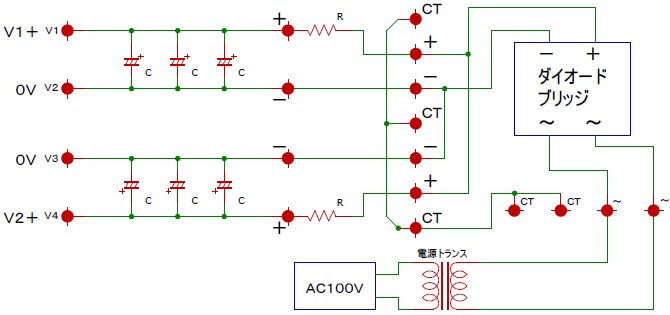

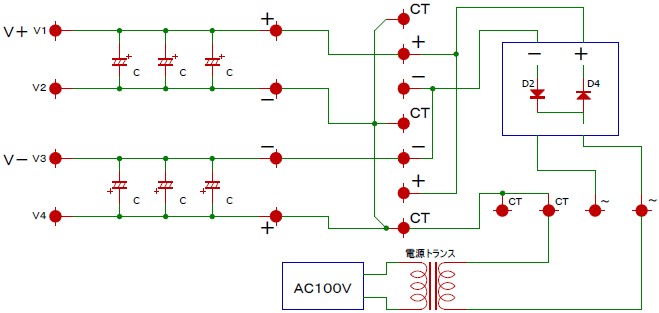

傒傒偢偔丂乽偪傚偭偲柺敀偄巊偄曽偲偟偰丄偙偆偄偆偺傕偁傞丅乿

傾儕僗丂丂乽弌椡傪俀宯摑偵暘偗偨傫偱偡偹丅乿

傒傒偢偔丂乽偦偆丄屄暿偵俠俼僼傿儖僞乕偱僨僇僢僾儕儞僌傪偐偗偰撈棫惈傪崅傔偨丄倁侾亄偲倁俀亄偲偄偆弌椡偑摼傜傟傞丅

丂丂丂丂丂丂側偐側偐幚梡揑偠傖側偄偐側丠乿

傾儕僗丂丂乽僩儔儞僗偵俙俠侾俀倁弌椡偺傕偺傪巊偆偲丄暯妸僐儞僨儞僒乕偲惍棳僟僀僆乕僪偺懴埑偼丄

丂丂丂丂丂丂埨慡傪尒墇偟偰掕奿岎棳揹埑偺俀丏俀攞埲忋偺懴埑傪帩偮傕偺傪巊偆偲傛偄偱偡偹丅

丂丂丂丂丂丂僐儞僨儞僒乕偼俁俆倁懴埑昳偑偁傝傑偡丅乿

丂丂丂丂丂丂丒僐儞僨儞僒乕偲僟僀僆乕僪偺昁梫懴埑丂佮丂侾俀丂亊丂俀丏俀丂亖丂俀俇丏係

傒傒偢偔丂乽偙偺曽幃偼惓晧弌椡丄侽倁偺偦傟偧傟偺宱楬偱丄揹尮僩儔儞僗偲偺娫偵僟僀僆乕僪偑憓擖偝傟偰偄傞偺偑寚揰偲偄偊偽寚揰側傫偩偗偳丄

丂丂丂丂丂丂僟僀僆乕僪偺懴埑傪掅偔弌棃傞棙揰偑偁傞丅乿

丂

傾儕僗丂丂乽扨揹尮偱傕僙儞僞乕僞僢僾幃椉攇惍棳偭偰偁傞傫偱偡偹丅乿

傒傒偢偔丂乽偲偄偆偺偐丄傓偟傠僙儞僞乕僞僢僾幃偲偟偰偼偙偪傜偺曽偑庡棳偩偭偨傫偩傛丅乿

傾儕僗丂丂乽偊丠偦偆側傫偱偡偐丠乿

傒傒偢偔丂乽惓晧椉揹尮偑巊傢傟傞傛偆偵側偭偨偺偼僆儁傾儞僾側偳偺敿摫懱夞楬偑庡棳偵側偭偰偐傜側傫偩丅乿

傾儕僗丂丂乽偦傟偼抦傝傑偣傫偱偟偨丅揹尮偲偄偊偽惓晧椉揹尮偑儊僀儞偩偲巚偭偰傑偟偨丅乿

傒傒偢偔丂乽偙偺惍棳曽幃偱偼僽儕僢僕僟僀僆乕僪偺偆偪敿暘偺僟僀僆乕僪偟偐婡擻偟側偄丅

丂丂丂丂丂丂惓揹尮偺応崌偼俢俁丄俢係偺傒傪巊梡偡傞丅傕偪傠傫僽儕僢僕僟僀僆乕僪傪巊偭偰傕峔傢側偄丅乿

傾儕僗丂丂乽偱偼丄晧揹尮偼摨條偵偙偆偱偡偹丅俢侾丄俢俀傪巊梡偟傑偡丅乿

傒傒偢偔丂乽偦偆偦偆丅偩偄傇梫椞偑偮偐傔偰偒偨偠傖側偄偐丅乿

傾儕僗丂丂乽偙偺応崌丄僙儞僞乕僞僢僾幃偺僩儔儞僗偱丂侽亅侾俀亅俀係丄傗侾俀亅侽亅侾俀丄傕偟偔偼撈棫偟偨俀偮偺侽亅侾俀偺姫慄傪帩偮傕偺傪巊偭偨偲偡傞偲丄

丂丂丂丂丂丂掕奿岎棳揹埑侾俀倁偺僺乕僋揹埑偼併俀攞偵側傞偐傜栺侾俈倁偱丄

丂丂丂丂丂丂暯妸僐儞僨儞僒乕偺懴埑偼埨慡偺偨傔偵侾俀倁偺栺俀丏俀攞偺俀俇丏係倁埲忋丄偮傑傝俁俆倁懴埑昳埲忋偑昁梫偱偡丅

丂丂丂丂丂丂僟僀僆乕僪偵偼僩儔儞僗偺俙俠娫偺媡揹埑偑偐偐傞偐傜掕奿帪偼侾俈亊俀亖俁係倁偱丄

丂丂丂丂丂丂僙儞僞乕僞僢僾偺応崌丄僟僀僆乕僪偺媡懴埑偼僐儞僨儞僒乕偺攞昁梫偱偡偐傜丄侾俀倁偺栺係丏係攞偺嵟掅偱傕俆俀丏俉倁埲忋偑昁梫偱偡丅乿

傒傒偢偔丂乽偙偺惍棳曽幃偼僟僀僆乕僪偵崅偄懴揹埑偑昁梫偵側傞傫偩偗偳丄

丂丂丂丂丂丂侽倁偲僩儔儞僗偺僙儞僞乕僞僢僾乮俠俿乯偺娫偵僟僀僆乕僪偑妱傝崬傑側偄儊儕僢僩偑偁傞丅

丂丂丂丂丂丂偦偺傇傫僌儔儞僪偺僀儞僺乕僟儞僗偑壓偑傞偟丄僟僀僆乕僪偺揹埑崀壓偵傛傞儘僗傕彮側偄傢偗偩丅乿

傾儕僗丂丂乽偦偆暦偔偲枺椡揑側曽朄偵姶偠偪傖偆傢丅乿

丂

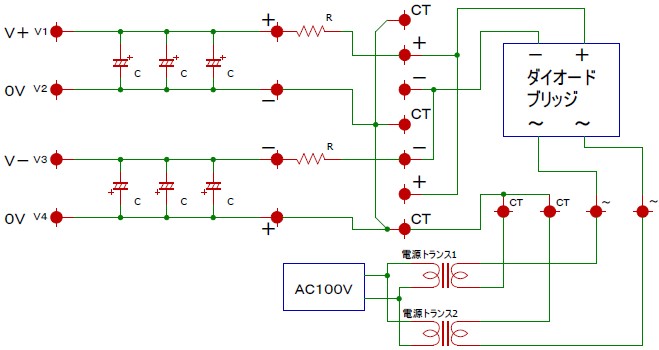

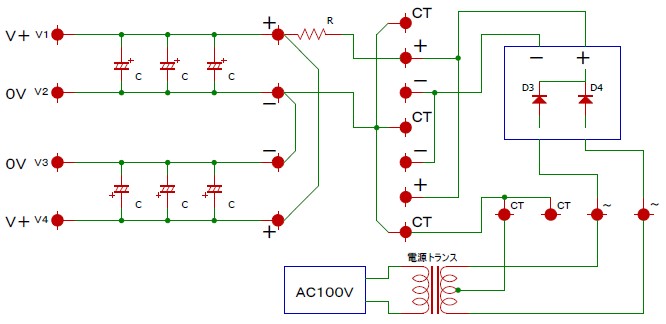

傒傒偢偔丂乽師偼偪傚偭偲曄懃揑側巊偄曽偱丄攞揹埑椉攇惍棳夞楬丅乿

傾儕僗丂丂乽攞揹埑丠乿

傒傒偢偔丂乽偦偆丄攞揹埑丅僐儞僨儞僒乕偵廩揹偟偮偮丄僐儞僨儞僒乕偲僩儔儞僗傪捈楍偵偡傞偙偲偱丄

丂丂丂丂丂丂僩儔儞僗偺弌椡揹埑偺攞偺惍棳弌椡揹埑傪摼傞夞楬偩丅乿

傾儕僗丂丂乽偡偛乕偄丅偙傫側曽朄偑偁傞偺偹丅弶傔偰尒傑偟偨丅乿

傒傒偢偔丂乽恀嬻娗夞楬偵偼椙偔巊傢傟傞傫偩傛丅

丂丂丂丂丂丂戝揹棳傪庢傝弌偡偙偲偼弌棃側偄偗偳丄僩儔儞僗偺徃埑梡偺姫慄傪憹傗偝側偔偰傕崅揹埑傪摼傞偙偲偑偱偒傞丅乿

傾儕僗丂丂乽偙傫側墳梡曽偑偁傞偲偼巚偄傑偣傫偱偟偨丅乿

傒傒偢偔丂乽偙偺婎斅偼梈捠偑棙偔偐傜偙傫側偙偲傕弌棃傞丅乿

傾儕僗丂丂乽愝寁偟偨偺偼偁偨偟側偺偵巚偄偮偒傑偣傫偱偟偨丅乿

傒傒偢偔丂乽偙偺惍棳曽幃偱偼埲壓偺傛偆偵愙懕偡傞丅忋偺椺偱偼俢侾丄俢俁偺傒偑婡擻偟丄壓偺椺偱偼俢俀丄俢係偺傒偑婡擻偡傞丅

丂丂丂丂丂丂僽儕僢僕僟僀僆乕僪傪巊偭偰傕摿偵栤戣偼側偄丅乿

丂

傾儕僗丂丂乽側傫偩偐摦嶌偑傢偐傝偵偔偄傢丅乿

傒傒偢偔丂乽宱楬偵僐儞僨儞僒乕偑捈楍偵擖傞偐傜偹丅懠偺惍棳曽幃偲偼偪傚偭偲堘偆丅乿

傾儕僗丂丂乽傑偩傑偩曌嫮偑昁梫傒偨偄偱偡丅丂仺僐僠儔偱傗偭偰傒傑偟偨丅乿

傒傒偢偔丂乽偙偺夞楬偱俙俠侾俀倁弌椡偺僩儔儞僗傪巊偆偲丄掕奿帪僺乕僋揹埑偼併俀攞偱栺侾俈倁丅

丂丂丂丂丂丂僐儞僨儞僒乕偺懴埑偼侾俀倁偺俀丏俀攞偱偁傞俀俇丏係倁埲忋偺俁俆倁懴埑昳埲忋偑昁梫丅

丂丂丂丂丂丂僟僀僆乕僪偵偼偝傜偵偦偺攞偱偁傞俆俀丏俉倁埲忋偺俈侽倁懴埑昳埲忋偑昁梫偵側傞丅乿

亂幚憰椺側偳亃

僐儞僨儞僒乕偼冇俀俆丏係噊偑係屄丄冇侾俉噊乣侾俀噊偑俇屄丄冇侾侽噊偼侾侽屄傑偱幚憰偱偒傑偡丅

冇俀俆丏係噊偼婎斅帺棫昳傪幚憰壜擻偱偡丅

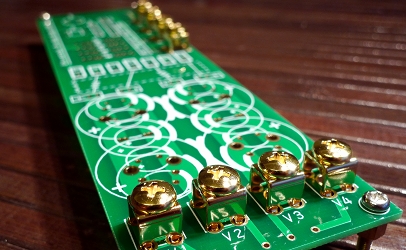

擖庤偟傗偡偄丄偍側偠傒偺抂巕戜乮僞乕儈僫儖僽儘僢僋乯傕巊偊傞傛偆偵側偭偰傑偡丅

働儈僐儞儃乕僪偵嵦梡偟偨嬥儊僢僉丒僱僕巭傔抂巕偑巊偊傞傛偆偵側偭偰偄傑偡丅偍岲傒偱偳偆偧丅

丂丂

丂丂

丂

傾儕僗丂丂丂乽偲偄偆傢偗偱丄僷乕僣傪婎斅偵敿揷晅偗偟偰丄儐乕僓乕偺愑擟偲敾抐偺傕偲丄廩暘偵拲堄偟偰偛巊梡偔偩偝偄丅

丂丂丂丂丂丂杮惢昳偺惢嶌丒巊梡摍偵敽偆帠屘傗懝奞摍偵偮偒傑偟偰偼丄偙偪傜偱偼堦愗偺愑擟傪晧偄傑偣傫偺偱丄偁傜偐偠傔偛彸抦抲偒偔偩偝偄偹丅乿

丂