アリスのケミコン・ボードの巻き その5(取り付け編)

アリス 「ところで、ケミコンボードの取り付け方について質問をいただきました。

大事なことでもあるし、少し整理してみたいと思います。」

みみずく 「それもそうだな。」

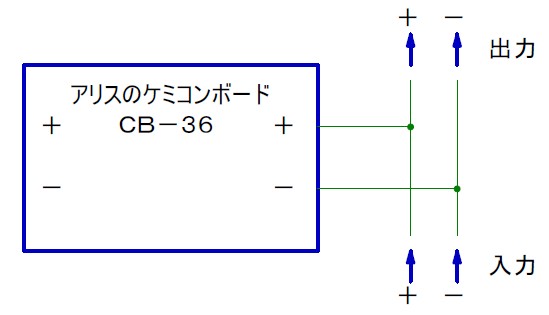

アリス 「まず、一般的には次のような接続が考えられると思います。」

みみずく 「メインの経路から導線を引き出してケミコンボードの片側の端子に接続するやり方だね。」

アリス 「はい。もっともシンプルなやり方だと思います。

後付する場合でも、大きな改造が必要なさそうですし。」

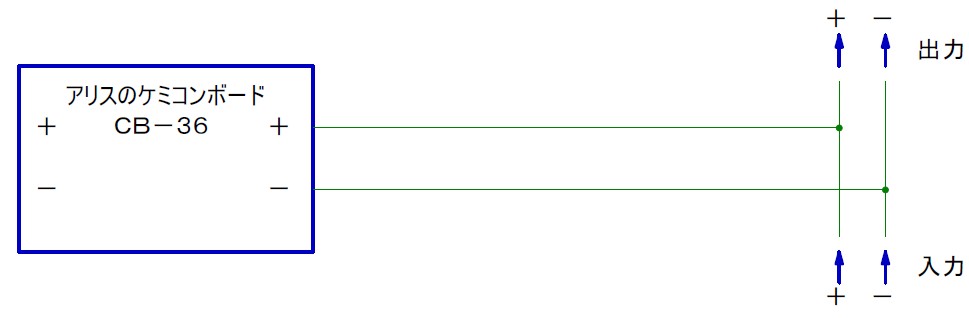

みみずく 「この場合の注意点は、導線の引き出し距離をできるだけ短くすること。

下の図のように導線を長くすると性能が低下する。」

アリス 「なんだか、見るからにもったいないですよね。」

みみずく 「こういうことをすると配線長によるインダクタンスが増加して高周波性能があっという間に悪化する。

超低ESRコンデンサーは高周波特性を活かして使うものなので、この使い方はとてももったいない。

配線のインダクタンスを小さくするには、配線の長さをできるだけ短く、

そして+と−の配線で囲まれた輪の面積をできるだけ小さくすることがコツだよ。」

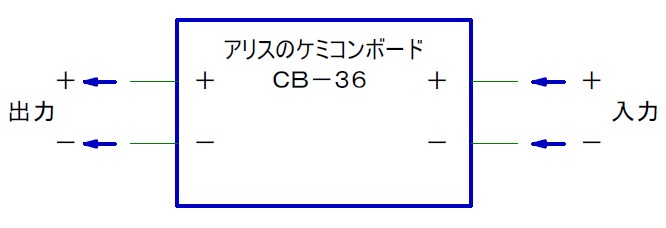

アリス 「続いては、ケミコンボードのもっともスタンダードな接続法です。」

みみずく 「これが一番理想的な接続法だね。」

アリス 「機材を改造してケミコンボードを後付するような場合には、配線に割り込ませるのが大変かもしれません。」

みみずく 「しかし、コンデンサーの高周波性能をもっとも活かせる接続方法だから、

できるだけ、このように使ってもらうのがよいと思う。」

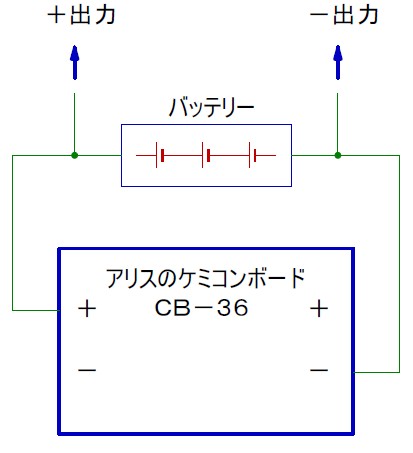

アリス 「続いてはバッテリーなどに並列に接続する、ちょっと変則的な方法です。」

みみずく 「クルマのコンデンサーチューンなんかで使う場合には、

バッテリーの陽極(+)と陰極(−)の距離があるからこのつなぎ方が合理的だね。」

アリス 「この場合もできるだけ配線は短い方がいいんですよね?」

みみずく 「そうだね、このやり方は配線によるインダクタンスが大きくなりやすいので引き回しには注意が必要。

あと、バッテリーに繋ぐ場合にはヒューズも入れた方が安全。」

アリス 「というわけで、ケミコンボードの接続方法についてはこんなところですね。」